什么是粘性联轴节

粘性联轴节,又叫粘液藕合器,是目前全轮驱动汽车上自动分配动力的灵巧的装置之一。它通常安装在以前轮驱动为基础的全轮驱动汽车上作轴间差速器。这种汽车平时按前轮驱动方式行驶。粘性联轴节的最大特点就是不需驾驶员操纵,就可根据需要自动把动力分配给后驱动桥。

有点晕?那我来帮您解答。

粘性联轴节,如果从字面意思上去理解,小编感觉问题不大。可以这么说,联结两轴的粘性部件,再通俗一点——把两根轴粘在一起呗!是的,的确是这样,粘性联轴节的作用就是将变速箱或者分动箱过来的前传动轴和导向后桥的后传动轴在需要的时候变成一根传动轴(实际做不到刚性连接),从而让后轮有了动力。

粘性联轴节的结构与原理

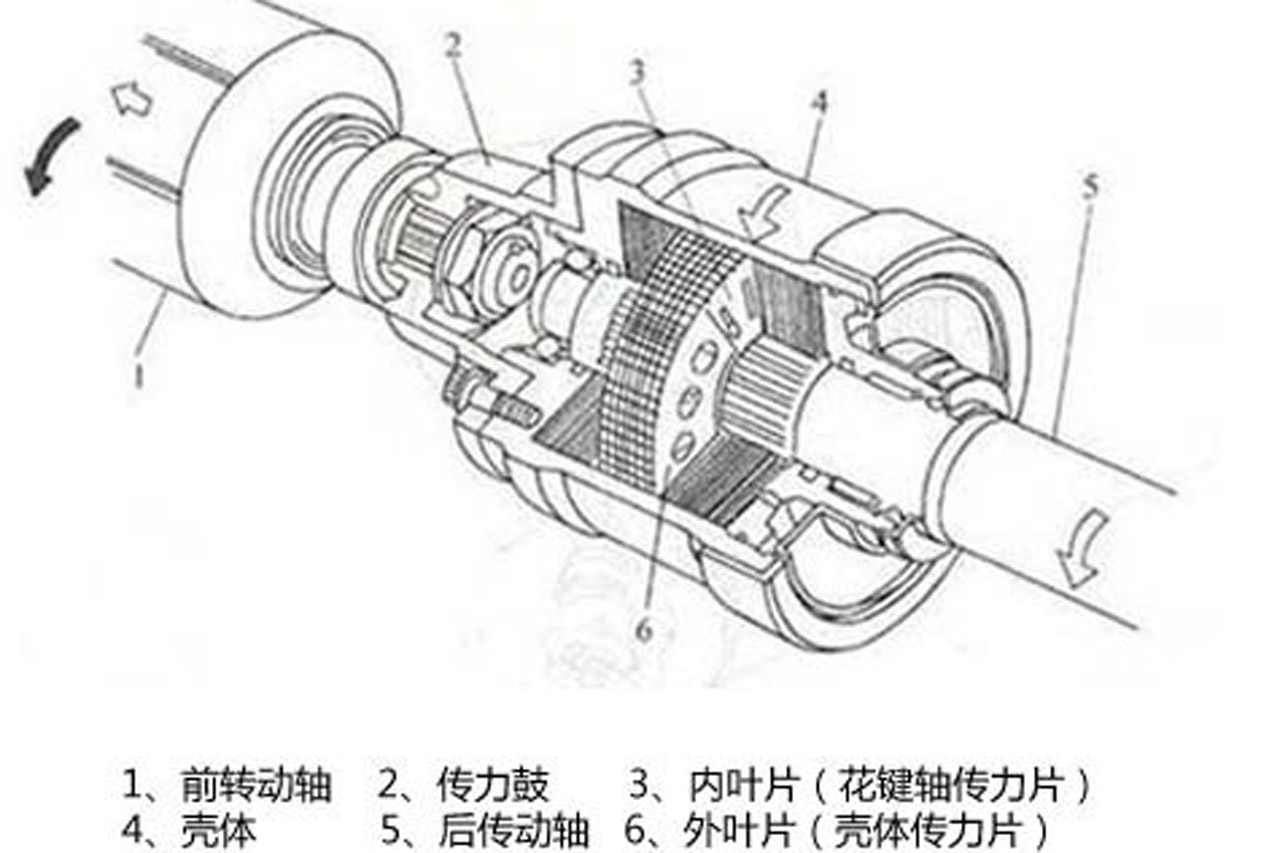

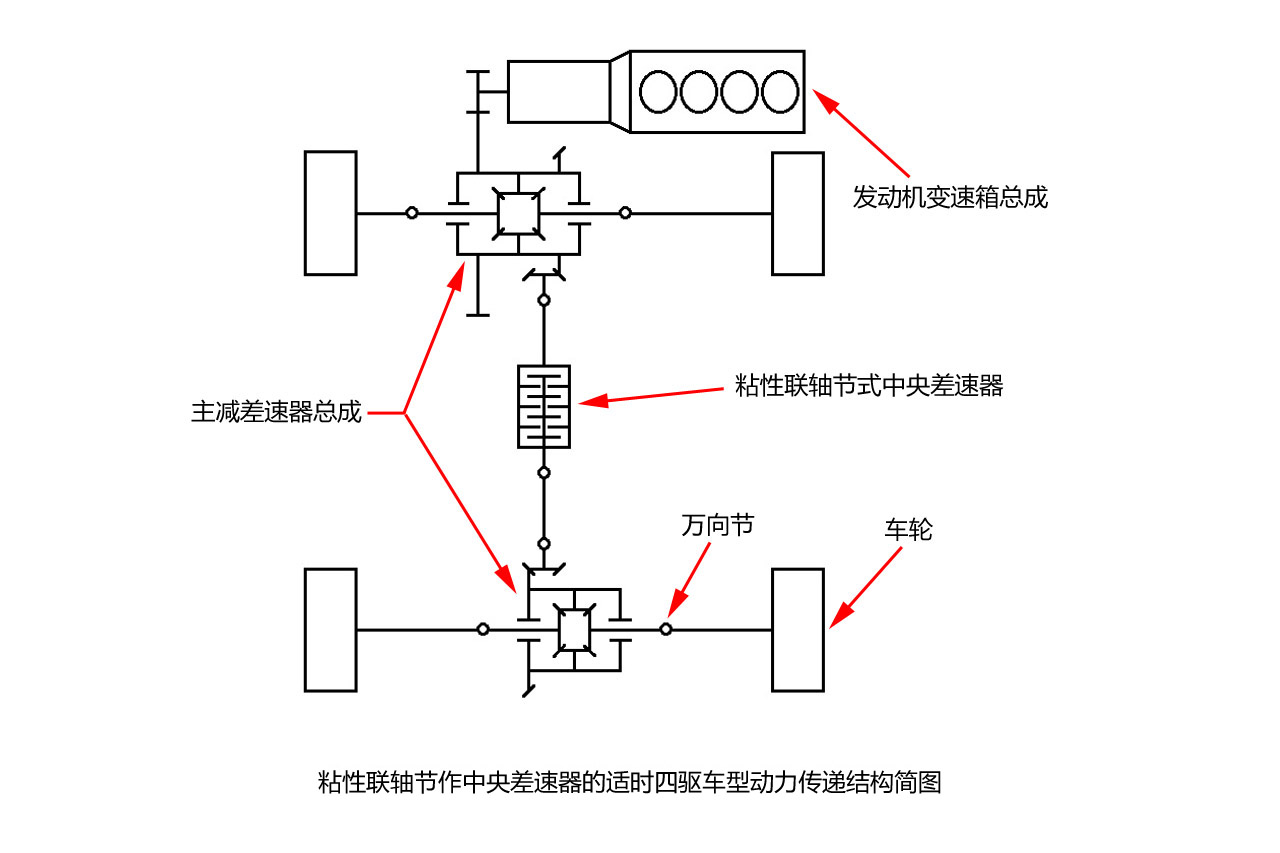

粘性联轴节的工作原理,有点类似于多片离合器。在后传动轴上装有许多叶片,插在前传动轴壳体内的许多叶片当中,并充入体积约占联轴节内部空间80%-90%的高粘度硅油作为工作介质,其余空间为空气。前传动轴与前置发动机上的变速分动装置相连,后传动轴与后驱动桥相连,结构简图如下。

在正常行驶时,前后车轮没有转速差,粘性联轴节不起作用,动力不分配给后轮,纯前轮驱动。汽车在湿滑路面上行驶时,前轮出现打滑空转,前后车轮出现较大的转速差。粘性联轴节的内、外叶片剧烈搅动硅油,致使其温度上升(最高可达200℃),压力增大(最高可达100kPa),产生极大的粘性阻力,阻止内外板间的相对运动,产生了较大的扭矩。这样,就自动地把动力传送给后轮,汽车就转变成全轮驱动汽车。

还不清楚?那我来给您打个比方。

前轮打滑后轮能得到动力,这种情况大致可以类比于你在拿勺子去搅动冷藏或者冷冻过的蜂蜜,此时盛蜂蜜的瓶子随着你的搅动而运动。

粘性联轴节的优缺点

让我们先看一下粘性联轴节的优点:结构简单、成本低廉、空间占用小、可用作轴间或者轮间差速器等等。

再看一下缺点:很明显,先天的结构决定着它自身的不足,由于硅油温度的上升需要时间,所以前后轮转速差得保持一段时间,也就是说汽车前轮要打滑一段时间才能让粘性联轴节“粘住”,进而传递动力到后桥。所以说反应慢是它最大的缺点。另外一个缺点就是硅油特性决定的了,硅油的粘性并不是始终不变的,内、外叶片的转速差会使硅油的温度升高,其粘度将降低,所能传递的转矩会下降,但是温度升高会使硅油受热膨胀,压缩内部的空气,导致壳内压力升高,当压力达到某一临界点时,粘性联轴节效能又会极具增强。因此扭矩的传递也会呈现一种所谓的“驼峰现象”,即开始的时候有一定限滑作用,然后会进入一个效率低下的阶段,最后又是一个扭矩传递峰值。要知道即便是到了峰值,粘性联轴节也无法传递全部的扭矩。另外,粘性联轴节高负荷工作时因为过热可能会失效。

“让子弹飞一会儿,哦,不!让前轮先转一会儿,着什么急”,粘性联轴节:“Oh!No!So hot!”

总结:早期的东本CR-V、哈弗M1等等采用的就是这种结构,由于它的缺点太过于鲜明,目前来看单纯运用粘性联轴节这一结构的车型已经很少见了。这种低成本的中央差速器逐渐被多片离合器式中央差速器所取代,有些车型还会加入电子控制干预,两者在原理上基本相同,都是利用前后桥转速差来实现锁止或者部分锁止,虽然后桥得到的扭矩范围并不大,虽然与那些硬派越野上的机械锁止装置不可比拟,但对于SUV日常驾驶安全以及初级越野道路条件下的通过性的确起着不可忽视的作用。

插一句,如果您能明白小编对于粘性联轴节的一番解释,如果您同时对车辆结构很感兴趣,如果您还曾接触过工科知识,那么下面这张图您真的可以试着分析一下。如果您有什么问题,可以直接写在评论里,小编会及时给您回复的。

感谢各位看官,请持续关注跟我试驾后续推出的文章喔~

评论

() 先登录 发表暂无评论

点击展开更多评论